旧オオタキ零戦52型①パーツ改修、日の丸塗装準備

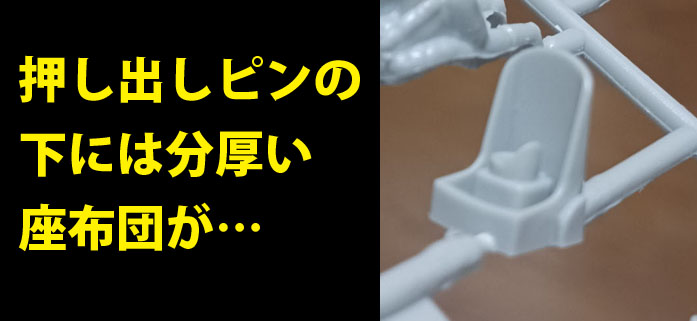

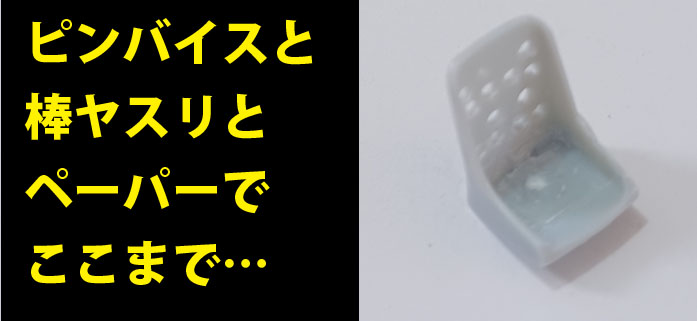

ちゃーべんが旧オオタキ零戦52型を作るにあたってドラスティックなまでに改修を施したのはコクピットの椅子であった。前回でもドッカリと「障害物」があった為にまずこれを何とかせねばと考えており、手を付け始めた週末は半日がこの作業で潰れた。それに形状も違っているのでなるべく似たように直す手間もあった。手始めにピンバイスで椅子の四角い座布団上の物を3箇所開孔した上でニッパーで大まかに切り取り、棒ヤスリで粗削りして障害物を撤去し、背もたれの孔を実物の写真と照らし合わせながら開け、椅子の前下部を斜めに抉った上で椅子全体にペーパーを粗いものから細かいものまで順繰りに使用して整形して椅子部品の完成とした。形状や部品の薄さからしてプラ板で作った方が早いかもと思ったが、横のクサビ状の板の切り出しが非常に細かい部品となってしまうと考えて断念して部品を直そうと考えた。もしこの作業でそれらしく見えない仕上がりになったら次にこのキットを作る際はまた別メーカー(タミヤ他の)の部品を風防と一緒に取り寄せればいいと思っていたが、ここまでの仕上がりでちゃーべんは納得した。

椅子の背もたれに開けられた孔は、すべて資料を見て位置決めをして自分でピンバイスで開孔したものである。椅子はもう少し薄い板で出来ていたみたいであるが、加工するのも時間がかかりすぎるので止めておいた。どうにか少しはそれっぽく直すことが出来たかどうかはコクピットが完成してからでないとイメージできないが、今の所は「取り敢えずこれでどうだろうか」という感じである。外板も薄い零戦なのでこれではイメージと違う、となるかもしれないが、それでは主脚カバーも薄く加工する必要があるのか、と言われれば気が遠くなってしまう。このシリーズの日本機の主脚カバーはゴツめなのでらしいといえばらしいとも言えるが。

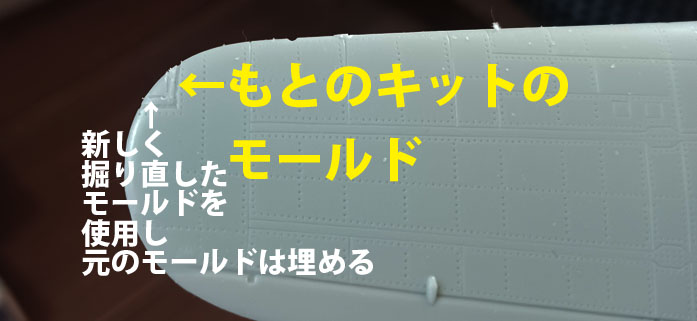

椅子の改修が終わってようやっと操縦席の塗装を始められる、と思ったが主翼のパーツを眺めていたら翼端灯のモールドが上下で違っていた。マスキングテープで仮止めして翼の上半分の部品の翼端灯のモールドを掘り直すための位置決めをした上で新たにモールドを追加し、元のモールドを瞬間接着剤で埋めてリベットを追加するが、瞬間接着剤の盛り上がりをペーパーで消す必要がある。ペーパーで瞬着を削って追加したリベットの孔に入り込んだ削りカスを攫って、またペーパー掛けを…というルーティンを、目の細かいペーパーを段階的に使うたびに4度繰り返しただろうか、その時にはどうにかフォローの形跡がほぼ無くなっていたように思う。ここはサムライの字に組み立て時点でも構わないと思うが、タカラレベルP-51Dと並行して組み立てる予定なので足並みを揃えるためにもこれは済ませておきたかった。

「翼端灯がズレている」という仕上がりは、このオオタキの零戦52型丙の他には、寡聞にしてちゃーべんは知らない。このシリーズをサムライの字にするときは瞬間接着剤のみならずパテとペーパー掛けは必須なばかりか、基礎工作後のモールド彫り直しも必要であるが、この翼端灯は基礎工作が終わってから気付くようなパターンではないだろうか?またデカール貼りの際に位置決めの参考にする外板のモールドも微妙にズレていたり(といってもほんの1mm~2㎜)するのもこのシリーズではよくある事である。ただ、考証から外れているという訳ではないという事を付け加えておかなければならない。

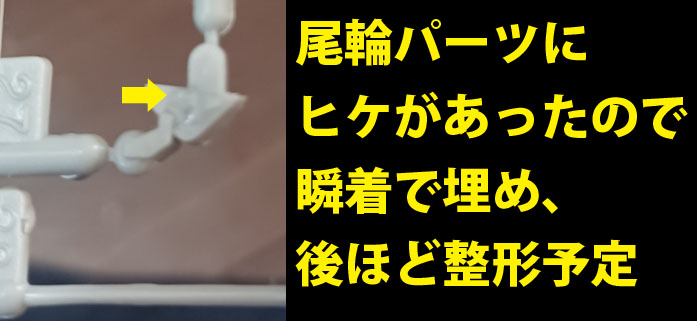

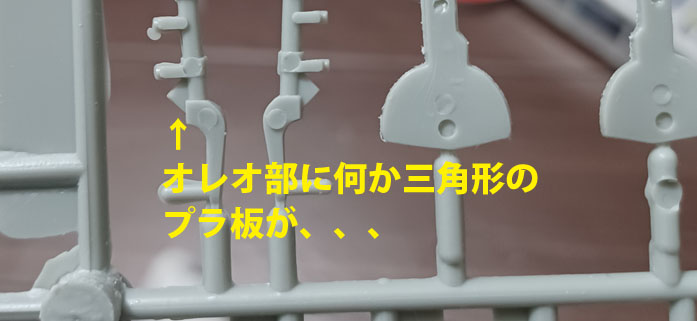

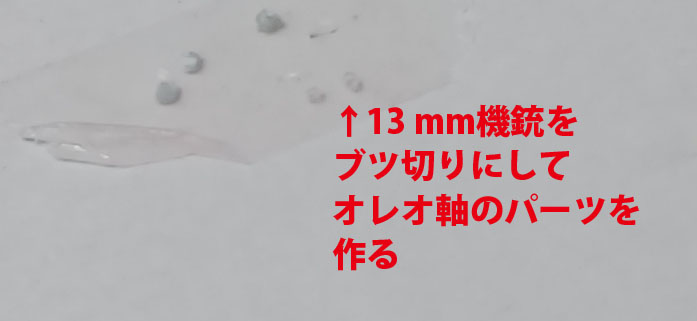

というわけで他にも改修が必要な部品がないか確かめたが、小物の部品でまた瞬間接着剤が必要な部品を発見した。尾輪のパーツの側面にヒケが発生しているのである。ここも瞬間接着剤でヒケを埋めてペーパーがけで整形する予定。それだけでなく、プラモデル以前の木製模型の元の部品のように大まかな形状なのでタイヤとフォーク以外の所は丸みを帯びたように整形する必要がある。勿論押し出しピンの跡もスッキリとさせる必要があるので、小部品とはいえなかなかに修正のし甲斐があるというもの。完成までの長い道のりのアプローチとしては手間さえ惜しまなければ十二分に楽しめるサプライズではないだろうか?こういう個所をただ直すのではなく、どの様に自分なりの表現をプラスして愛着ある作品へと仕上げていこうか、また資料の本を見て自分なりの工作をどのように追加しようか、もう少し考えてみたい。

というわけで他にも改修が必要な部品がないか確かめたが、小物の部品でまた瞬間接着剤が必要な部品を発見した。尾輪のパーツの側面にヒケが発生しているのである。ここも瞬間接着剤でヒケを埋めてペーパーがけで整形する予定。それだけでなく、プラモデル以前の木製模型の元の部品のように大まかな形状なのでタイヤとフォーク以外の所は丸みを帯びたように整形する必要がある。勿論押し出しピンの跡もスッキリとさせる必要があるので、小部品とはいえなかなかに修正のし甲斐があるというもの。完成までの長い道のりのアプローチとしては手間さえ惜しまなければ十二分に楽しめるサプライズではないだろうか?こういう個所をただ直すのではなく、どの様に自分なりの表現をプラスして愛着ある作品へと仕上げていこうか、また資料の本を見て自分なりの工作をどのように追加しようか、もう少し考えてみたい。

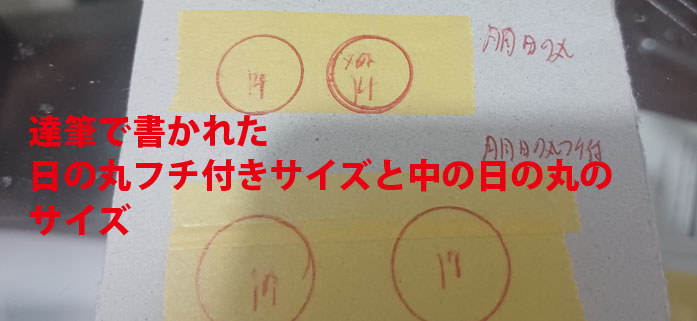

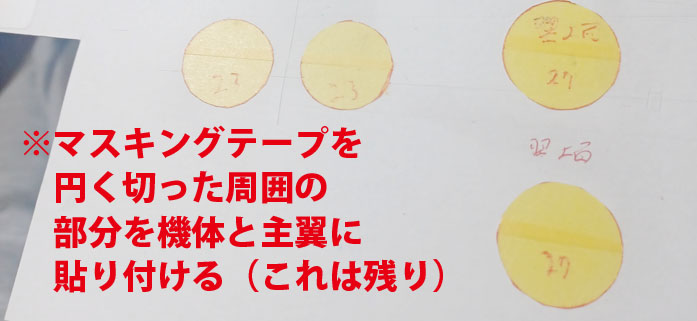

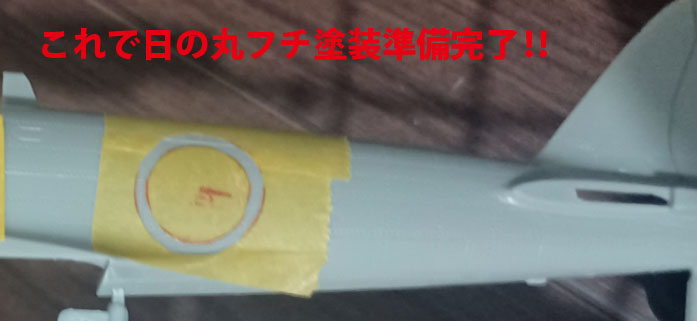

今回の零戦は筆塗り仕上げ(機体番号などはデカールで)の予定なので、機体をサムライの字にして基礎工作を行う前に、日の丸の塗装を先に済ます事にする。先ずはマスキングテープを円く切ってその外側を所定の位置に貼って塗装の準備をするが、マスキングテープに円を描くのにコンパスは使わず、円が描ける定規を使用する。そして胴体と主翼の上の白フチ付き日の丸用のマスキングテープの切り出しを行うが、胴体の日の丸の白フチを含めた直径27mmの円を描き、その内側の日の丸の部分の直径25㎜の円を描く(25㎜の分は主翼下のフチなしの日の丸用としても必要なので円が4つ必要)。そして胴体の日の丸のフチを含めた大きさのもの(直径17㎜)と中の日の丸(直径14㎜)も同様に準備する。

機体の塗装は日の丸の上にマスキングテープを貼ってから全体に一気に行う予定である。

そしてまず、それらの円く切り取った周囲の部分のマスキングテープを利用して位置と形状を確定する。円の部分が歪まないよう気を付けて胴体と主翼に貼るようにする。この方法を応用すれば他の国籍マークも可能ではないかとも思うが、なかなか時間が無くて試す時間が無いのが現状だ。シンプルな日の丸だから今の所ちゃーべんにとって可能なのである。ただ同じ日の丸でも自分で塗装した方がより誇らしいと思うという要素もあるので、日本機を作る際にはいつもこの方法で仕上げている。まぁ、ただデカールと比べるとイマイチヨレっとした仕上がりが目立ってしまうのはまだまだ改善の余地ありだが…。

また筆塗装でも隠蔽力の弱い赤と白を使う為に一遍に塗膜を形成する事は難しく、両色とも最低2日は塗装に時間を割く必要がある。また筆ムラの上に筆ムラを重ねるという工程故に塗膜が乾燥した後にペーパー掛けも必須である。ただこの作業は平日の夜の僅かな作業時間に行うので塗膜が固まるまで待たなければならないというストレスはないので、休日にこの作業をやる事にならないようスケジューリングをする必要がある。最も銀塗装の日本機の場合はエアブラシを使用するので、赤を3回に分けて吹いてその日のうちに日の丸のマスキングまで可能ではある。

今回は普通に進める前に下拵えで記事が完了してしまいそうだが、自分で手を入れた分だけ愛着が増すのでこれはやめられない止まらない。目下並行して作成しようとしているタカラレベルのP-51と歩調を合わせて進行していきたいと思っているのだが、これまで述べた様にパーツの修正箇所があるのでなかなか思い通りにいかないのが現実である。しかしながら今年から来年までの休暇は1週間あるので、こちらの進行も含めて生活が整うばかりか、何といってもゆっくりする事が出来るので今からワクワクしている。オオタキの零戦52型丙に多少手間取りながらも、例年のちゃーべんの年末年始のバタバタぶりからの解放感を早く味わいたいちゃーべんであった。

| マイクロエース 1/48 大戦機シリーズ No.1 日本海軍 三菱 零式艦上戦闘機 A6M 52型丙 プラモデル新品価格 ¥1,131から (2024/12/26 11:02時点) |

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません