旧オオタキ零戦52型⑦機体塗装

旧オオタキ零戦52型の塗装を開始したちゃーべんは、まずは機体下面のクレオス#35明灰白色を2回に分けて塗装した。まずは横ストロークで捨て塗りを施し、次に縦ストロークで仕上げ塗りを施した。この時点で盛大に筆ムラが出来ているのでフィニッシングペーパーを400→600→1000の順で全体にあてて、筆ムラをスムーズにする。この時点で地肌が見えてしまったり、工作のアラが目立つので地肌の露出は面相筆でタッチアップし、基礎工作が破綻している部分(ちゃーべんの場合は爆弾を嵌める孔の部分のフォローが必要だった)はまた溶きパテを盛って修正した上でまたフィニッシングペーパーをあてるのだが、次は1500→2000の順であてて機体下面塗装は完成。零戦は小さくて細い機体なので基礎工作の綻びが見えてもそう時間をかけることなく機体の下半分の塗装が完了した。

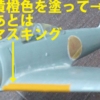

上面の塗装も機体下面と同様の要領で行うが、主翼前縁に貼り付けたマスキングテープが剥がれかかっていたのでそこは慎重に筆運びしてクレオス#124暗緑色を塗る。塗り分けは中島製という事なので水平尾翼が塗り分けの境目となる様に塗装するが、境目の部分の塗膜が厚くならない様に気を付ける事。後の工程で上面と下面の色の境目をぼかすので、ややもすれば折角塗装したのにまた地肌が露わになってしまう事態になってしまう(理由は後述)。それでも斑点迷彩よりはずっと簡単な塗装なので当然ながら途中で嫌になって作業が数日間中断したりする事もない。むしろ完成に大きく近づいてきたという高揚感(ブンドドが止まらなくなりそうな懸念)が止まらないのである。しかし日の丸などのマスキングテープを剥がしてみてタッチアップが必要な箇所がそんなになければ、の話ではあるが。

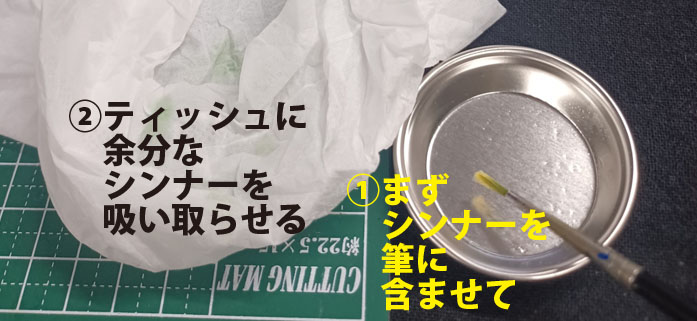

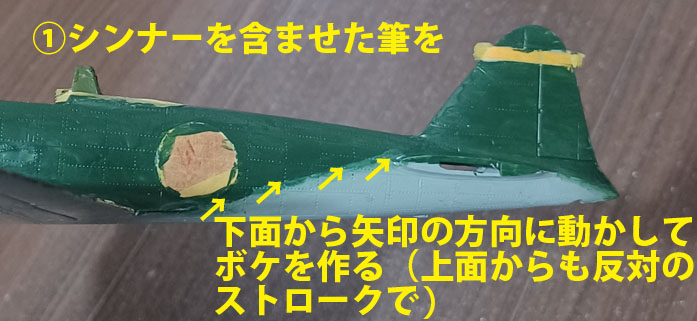

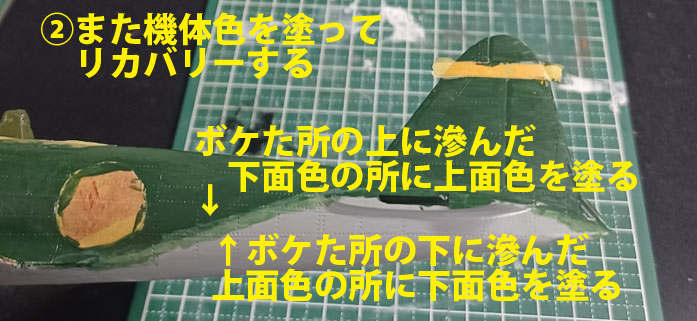

機体の筆塗り塗装でちゃーべんが一番念を入れるのがボカシ塗装である。ボカシ幅をそう取らずにいかに自然に仕上げるかどうかを、零戦初め日本機を作る際に前よりもうまくやりたいという気持ちは変わらない。方法としてはまずシンナーを面相筆に含ませ、余分なシンナーをティッシュに沁み込ませた上でボカシたい所に筆を斜めに撫でる様に走らせ、上下それぞれの色でタッチアップするというものである(方法としてはドライブラシに近い)。この部分に塗料がムラで盛られていると、ボカシを行う上で多量のシンナーを消費する関係で機体色が溶けて地肌が露わになってしまう事態になってしまう可能性がある。それと面相筆はボカすラインに対して直角ではなくあくまで斜めのストロークで当てる。ボケ作った後は色の境目がカオスになるので機体色で塗り直して完成。

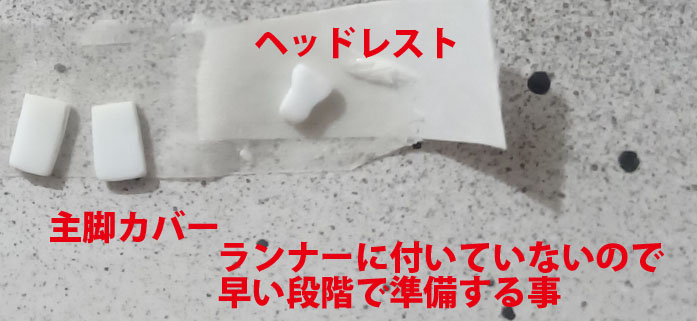

機体色の塗装と並行して行っておきたいのがプラ板で主脚カバー(着陸時斜めになっている部分)とヘッドレストである。両方ともキットには付いてはいないが1㎜厚のプラ板で簡単に切り分けられる。説明書のどこを見てもついていないのでこれは早い段階で準備しておいた方がいいかもしれない。塗装自体はそれぞれの部品を単色で塗るだけではあるが、最初のパーツ確認をしておかないとこの段になって、、、…という事になりかねないので是非とも気を付けたい。しかしながら自分の裁量で補完とアレンジが出来る余地のあるキットもまた楽しいものである。他社のキットの当該部品ならもうちょっとキレのある成形がなされていたとしても。

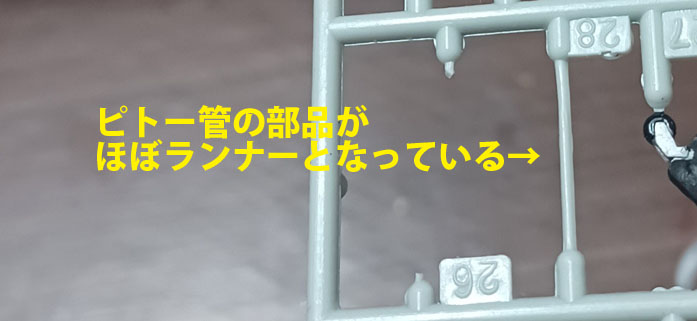

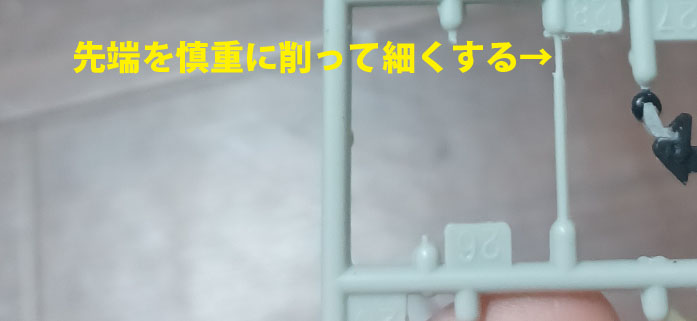

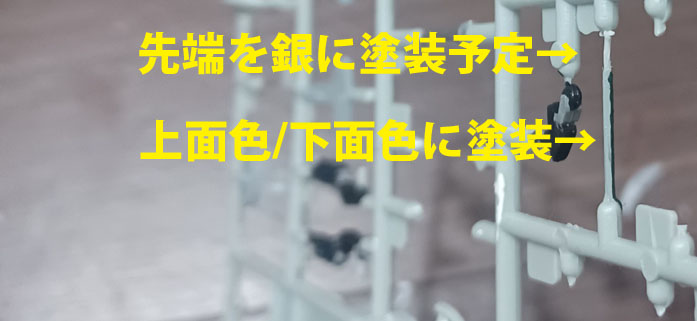

小物といえば、このオオタキ零戦のピトー管はほぼランナーと化しており、先端を細くして整形する必要がある。ただランナーと化しているとはいえ細い部品なので、焦ってガッツリとカッターで抉り取る真似だけは是非とも避けたい。慎重に先端を細くした後はフィニッシングペーパーの1000番で整形し、その後で塗り分ける。ピトー管本体も一応は上面と下面の色を塗装するが、ボケの塗装はパスした。こうした加工をした以上、ポッキリと折る事態には十分に気を付けたい。機体に施したマスキングテープがいよいよ剥がす事が出来る瞬間を迎え、いやが上にもテンションが上がるとともに、いよいよブンドド病が頭をもたげて来たかと戦々恐々のちゃーべんであった。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません